スウィートソウルミュージック(Sweet Soul Music) とは、ソウルミュージックの名曲。

筆者もソウルミュージックや忌野清志郎さんファンのひとり。もちろん大好きな曲だ。

一方、スウィートソイルミュージック(Sweet Soil Music)はこのブログのサイト名。

まぎらわしくてどうもすいません^^;

正直、引き合いに出すのもおこがましい。別次元のもの。とはいえ、高校時代からソウルミュージックを聴いていた自分にとって、曲へのリスペクトがブログを始めたきっかけの1つでもある。

ここでは、そんなソウル名曲にまつわる個人的な体験談。そして、余談ではあるが、このブログタイトルのゆえんなどを書いておこうと思う

なお、簡単ながら、自分がソウルミュージック初心者のころから参考になったおすすめ本などにもふれた。もしこれからソウルミュージックを聴いてみたい方がおられたらわずかでもご参考になればと思う。

2つの”Sweet Soul Music”

はじめに、「スウィートソウルミュージック(Sweet Soul Music)」という曲を歌った2人のアーティストに敬意を表しておきたい。2曲とも個人的にも思い出のある曲である。以下では個人的な体験談をつらつらと書いておきたい。

Sweet Soul Musicといえば私がまず思いつくのは2つの曲。

Sweet Soul Musicとスイートソウルミュージック。

ひとつは洋楽。

米国(US)60年代ソウルの名曲の”Sweet Soul Music”。

もうひとつは邦楽。

日本の清志郎さんの80年代の隠れた名曲”スウィートソウルミュージック”。

ここではまずその2曲の違いについてそれぞれふれておきたい。

1967 Arthur Conley – Sweet Soul Music (US)

1967年アーサー・コンレイのデビュー時ヒット曲。こちらは60年代ソウルミュージックのテーマ曲ともいえそうな名唱だ。アーサー・コンレイは、米国ジョージア州アトランタ出身のソウル歌手。

もともと50年代にはグループで活躍していたがソロではオーティス・レディングがプロデュース。「オーティス・レディングの秘蔵っ子」とも。この曲でも”Fa-Fa-Fa-Fa-Fa”などオーティス曲のフレーズも聞ける。

(26歳で他界したオーティス。でも考えてみると年をとって大御所になってからプロデュースしたわけでなく昔の南海時代のノムさんのように若い頃から後進の育成までケアしていたという。なんと太く短い生き様だったのか。そんなことを考えてしまう。)

1967年 アーサー・コンレイ『スィートソウルミュージック』

※本家「Sweet Soul Music」が聴けるアルバム

オーティス・レディングとの共作も多数。

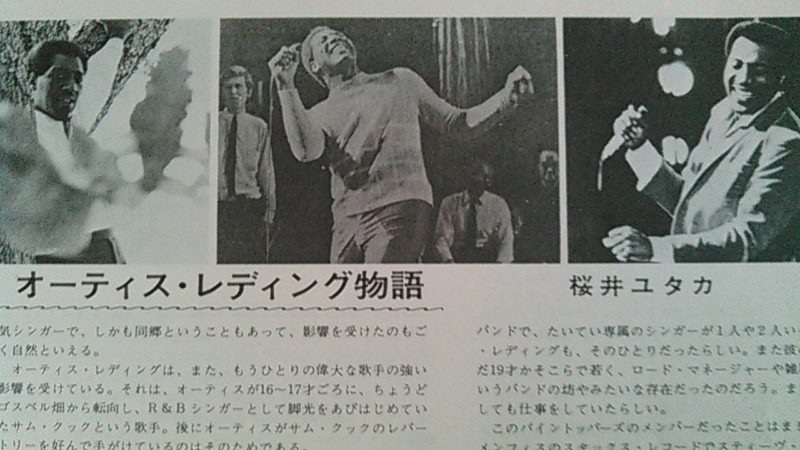

ちなみに1989年発売なので初版などはすごい値段がついているものも。ただ、初めての方は迷わず日本盤の中古CDをおすすめ。桜井ユタカさんのライナーノーツが日本盤の魅力です。(ゆえにライナーが欠損してれば輸入盤や配信でも変わりません。音源を所有したければCDかダウンロード。ストリーミングでよければAmazon Music Unlimited。あとはレコードもありますがそちらはマニアな世界なのでここでは省略。

ぷちソウル系音盤バイヤーガイド?

つまりまとめると5択問題(アナログレコード、日本盤CDライナー付き、輸入盤CD、ダウンロード、ストリーミング配信)のうち初心者の方へのおすすめは日本盤CDライナー付きですよという話。ソウル系音源の名盤では日本のレコード会社が魂をこめてるライナーが貴重です。

1980年 RCサクセション – スウィートソイルミュージック(日本)

「スイートソウルミュージック」RCサクセション♪(🎦)

忌野清志郎さんのほうは前掲曲をモチーフにはしてるだろうが完全オリジナル。

ここではスウィートソイルミュージックと書いているが原題は英語表記の「Sweet Soil Music」。

こちらでお借りした動画の清志郎さんMCで「私の尊敬するソウルマンに捧ぐ」とあるがまさにこの拙いブログも彼らに捧げたいと思う。

収録アルバムはたしか1980年の『Please』だったはず。#6 Sweet Soil MusicでRCのスウィートソイルミュージックが聴ける。

アルバム『Please』は皆さんご承知のとおりRCのヒット曲「トランジスタラジオ」も入った80年RCサクセション飛躍の名盤。(曲目はAmazonなどでチェックしてみてください。)

Sweet Soul Music と私 忌野清志郎さんと私

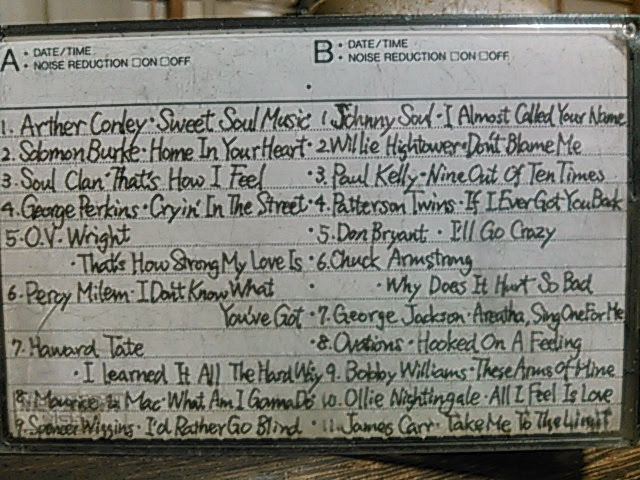

Arther Conley の”Sweet Soul Music”は、高校時代に友人からもらったテープで聴いたソウルミュージックへのいざないとなった思い出の曲。(この辺から友人とサザンソウルにハマり、我ながら渋すぎる高校時代のBGMとなる。その辺は後ほど。)

一方、自分が初めて清志郎さんのライブをみたのは学生の頃。たしか92年頃の大阪城ホール『Memphis』公演。Booker T & The MG’sと共演した伝説のライブ。

もちろん清志郎さんのロックもフォークも好きでとくに初期のRCサクセションのアルバムは愛聴。

ただ、個人的には、そんな自分の出会いの体験から、ソウルミュージックのボーカリストとしての清志郎さんの印象も強い。

「スローバラード」などは和ロックの名曲であるとともに和ソウルの名曲でもあると思う。

サザンソウルと私

忌野清志郎さんが愛したSTAXなどのサザンソウル。ご存知のように、60年代のロック・ミュージシャンなどもカヴァーをしている。そんな影響もあって、自分も高校時代から愛聴していた。

高校時代には校内放送をジャックし「オーティスに捧ぐ」などとブツブツつぶやきながら”These arms of mine”をゲリラ放送で流したこともある。(もちろんあとで職員室に呼ばれた。)

先達諸兄もおられるのでサザンソウルのコレクターとはおいそれと言い難い。ハテどこまで書けるか不安だ。例えば『STAX Volt complete singles』という9枚組のBOXなどは学生時代から聴き込んだクチ。

STAXではとくに、Booker T & The MG’s に傾倒し、シングルなどは除きアルバムはそろえたと思う。このブログのトップページの写真はもちろん『Green Onion』へのオマージュである(場所はうちの畑だ。笑)。

スウィートソウルミュージックのおすすめ本

『スウィート・ソウル・ミュージック』というピーター・ギュラルニック氏の本もあるのであわせてふれておこうと思う。この方はロバート・ジョンソンの自伝などでも知られるアメリカ音楽史の研究・著述家。この本は昔は原書でしか読めなかったがシンコーミュージックさんで翻訳版がでてとっつきやすくなった。60年代ソウルミュージックがお好きな人や興味のある方にはおすすめ。個人的には高校時代に読みたかったなあ。

スウィート・ソウル・ミュージック―リズム・アンド・ブルースと南部の自由への夢 単行本 – 2005/3/1

ピーター ギュラルニック (著), 新井 崇嗣 (翻訳)

私がソウルミュージックを知った本?

私の個人的な体験だと高校時代のソウルの教科書はまず桜井ユタカさんのライナーノーツだった。写真はオーティスのベスト盤LPのライナーだがまずはその辺を熟読した。桜井ユタカさんは私らの世代まではソウル名盤のライナーノーツはほとんどこの方だったので個人的にはもう高校の先生とイメージがだぶるぐらい。

(年功序列的には次に中村とうようさんだろうが個人的にソウルにはまった80年代後半あたりではすでに民族音楽の人という印象だった。ただ後述するが70年代半ば頃までの「ニューミュージックマガジン」ではソウル関係の記述も多い。)

次にソウルファンにはおなじみの鈴木啓志(すずきひろし)さんと日暮泰文(ひぐらしやすふみ)さん。

鈴木啓志(すずきひろし)さんは「投げたらあかん」の近鉄バファローズ背番号1番鈴木啓示(すずき けいし)さんとは一字違い。

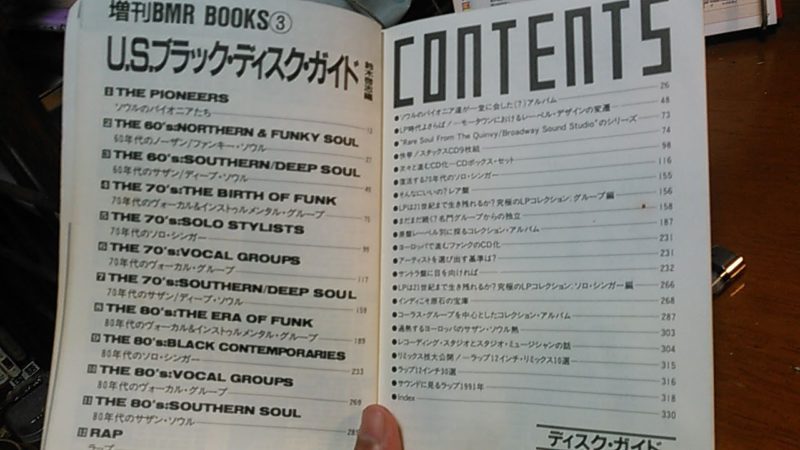

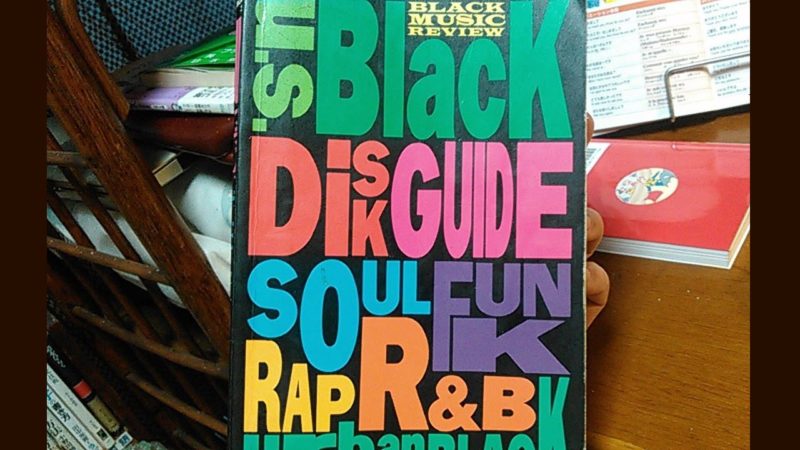

鈴木啓志さんの詳細なテキストはソウルミュージック関連の知識の泉だった。画像は「USブラックディスクガイド」というディスクガイドだが年代別に整理されてあってソウルファンにはおなじみのテキスト。

個人的には、鈴木さんから60年代ソウルやサザンソウルの王道を教わった。とくにO.V.ライトのボックスを買ったのはこのガイドを熟読したおかげである。『Memphis Unlimited』のカッコよさはソウルファンだけでなく鉄道好きにも痺れるものがあるだろう。

日暮泰文(ひぐらしやすふみ)さんはブラック・ミュージック・リヴュー(Black Music Review:bmr)創刊者やP-Vineレーベル創始者としておなじみ。いわずとしれた日本の黒人音楽界の重鎮。

個人的には、高校時代のイメージでは、日暮さんは50年代までのブルーズ(P-Vine)、80年代HIPHOP(bmr)などの印象が強かった。はじめはなんでラップとかと高校生のくせにオールドファン臭い身構えもした。よくよく記事を読んでいくうちに心酔した。リアルに黒人音楽をみる視点では、私は日暮さんに教わったことが多い。

(ちなみに、1969年当時の「ニューミュージックマガジン」復刻版を拝見するとお二人とも中村とうようさんのニューミュージックマガジン創刊時に名を連ねておられて歴史を感じた。)

スイートソウルミュージックなラジオ

高校時代にソウル系を聞いたラジオでは、山下達郎さんの「サンデーソングブック」やピーターバラカン氏の「ロンドン発ピーターバラカン」などが懐かしい。

もちろんヤマタツさんのサンソンはオールディーズと謳っているのでポップスのイメージもあるだろう。。個人的にはまちがいなくソウルミュージックのラジオ番組の最高峰だと思っている。

バラカンさんは「魂(ソウル)の行方」という本も書かれている。こちらはざっとソウルミュージックの全体像を知るには格好の入門書。

スイートソウルミュージックの参考文献?

他にもソウルでは気鋭の音楽評論家など多士済々。むろんレコード会社やレコード屋さんのライナーはみなさんご閲覧なさるだろうがそれらも良質な参考文献?である。

レコード会社さんのリンクはまた別の機会にたくさん貼らせて頂きたいのでここでは割愛するがとりあえず「P-Vine」だけは外せない。なにせ自分が高校時代に買ったソウル系レコードの大半はこちらのリイシューなのだから。80年代後半のソウル難民にはまさに灯。

さらに、ソウルミュージックやアーティストを深く知りたい場合はレコード・コレクターズ(通称レココレ)やブルース&ソウル・レコーズ(blues & soul records)などの雑誌やシンコーミュージックなどのガイド誌も刊行中である。(リンクは各出版社公式ページ)。

さらにさらに、今や中古レコード屋さんでしかお目にかかれない伝説のソウル雑誌『Soul on』(1972年-2004年)。「ソウル・オン 雑誌」(検索結果にリンク)などでチェック頂きたい。

(2013年に桜井ユタカさんはご逝去。この場を借りしてひとまずご冥福をお祈り申しあげます。)

参考となるブログなどは枚挙にいとまないが長くなるのでまた機会があれば。

(といいつつ『Soul On』ご出身の吉岡正晴さんのブログ「ソウルサーチン」はソウルミュージックファン必見かも。)

ソウルではなくブルーズ本だが三井徹さんの本は米国黒人社会の歴史などにもふれているのでソウルミュージックの背景を知るにはおすすめ。

また、ジャズミュージシャンとの交流が多いが吉田ルイ子さんのルポも62年から71年というソウルミュージック黄金期の記録。個人的にはNYハーレムと南部から中西部シカゴといった地域格差なども想起させてくれる。

最後になってしまったが中村とうようさんの初期本はまだ70年代までは米国黒人音楽にもフォーカスをあてたものがある。これらの入門書でざっと基礎知識を得たうえで読まれるとおもしろいと思う。(とうようさんの本は当時の音楽ファンにはわりと知られていたことを前提に書かれたものが多いので初心者には正直めんくらう部分もあるかもしれない。よって参考書としては大学生から院生レベルなのかもしれない。)

おすすめ本まとめ

以上、個人的に出会った流れで書いてしまった。

以下、読者向けに対象者別におすすめ本をまとめてみたい。

ソウルミュージックを知る本など

初心者向け:

・ピーター・ギュラルニック氏の本『スウィート・ソウル・ミュージック』など。もちろん原書は英語という壁はあるしデータは詳細なのでコアなファンにもすごいと思う本なのだが翻訳が出たので。リアルなソウルミュージックを知るには第三者の解釈より生の声を。そして歴史の流れがわかりやすい構成で読むのが一番かと思い迷ったが初心者向けとした。

・ピーター・バラカン「魂(ソウル)のゆくえ」※60-70年代英国でのソウル熱が匂う好書。

・桜井ユタカさんのライナーノーツ※イチオシだが本でなくてCDライナーノーツなので。

・シンコーミュージック関係の本※中級上級向けの本も多いが語り口が易しめ。

ソウルミュージック入門書。1989年版は廃版でこちらは2008年版。初版になかった90年代ネオソウル部分などが加筆。

中級者向け:

・江守藹(えもり・あい)さん、ニックさん、ドン勝本さん※、ブラザーコーンさんらのソウル・ダンス関連書籍。※ドン勝本さんの本は自分は存じませんが。ドン勝本さんはJBとの交流でも有名な日本のブラックカルチャーのごーっどファーザー。ニック岡本さんは新宿Getなどでご活躍されたソウル・ダンスの英雄。江守藹さんはソウル・ダンスのレジェンドかつイラストや店舗経営でも名をはせた生き字引。ブラザーコーンさんはご存じバブルガム・ブラザーズとして有名ですがニックさん教本などで超渋いフォーコーナーなどソウル・ダンスのリアル伝道者の1人。ダンス本やダンス教本という切り口で探す人が多いかもしれませんが生きたソウル・ミュージックを知るにはこちらもオススメです。

・鈴木啓志さん本※氏の著作でほぼソウルミュージックの全容が明らか。60年代R&Bからソウルミュージックへの流れを知るには必読。

・日暮泰文さん本※つまりbmr関係本。bmr増刊本『U.S.ブラックディスクガイド』は本格的にソウルを聴きたい方には必携。

・三井徹さん本※ブルース入門書だが米国黒人音楽のルーツや背景を知る良書。

・・吉田ルイ子さん本

・雑誌『ブルース&ソウル・レコード』※中級者から超上級者まで日本のブラックミュージックファンの魂の拠り所。最後の砦。

※レコード屋さんは枚挙にいとまがありませんが、ディスクユニオンやタワレコなどのメガストアはもちろん、P-Vineや芽瑠璃堂(めるりどう)Meruri-do、などの老舗レコードショップさんなどでも関連書やブログ、何気にチラシ類なども貴重な情報満載。もちろん地方のレコ屋さんも、福岡のTicroや広島のジズボーイ、大阪のアメ村周辺レコ屋さん、下北店も有名な京都のJET SETなどなどたくさんたくさんあるのでチェックしてみてください。

筆者の方は初版らしく表紙が違うが中身は同じもの。

アメリカ南部を聴く 単行本 – 1998/12/10江守 藹 (著)

江守藹(えもり・あい)さんはいわずとしれた日本のソウル・ダンスのパイオニアのお一人。このサザンソウル

吉田ルイ子さんの本も当時の米国黒人社会のルポとしておすすめ。

1962年から1971年帰国までのリアルなNYハーレムの記録。どちらかというとジャズミュージシャンとの交流が多い。解説では仰々しい形容がされるが私が初心者本としてオススメするのは普通の学生だった彼女が真摯に向き合う姿。そこから生まれるリアル。

上級者向け:

・中村とうよう本※ソウルミュージック関係では70年代半ばまでのミュージックマガジンや80年代までのレココレの特集など。とうようさんの著作は何より事実関係データが貴重。

・ライスレコード(オフィス・サンビーニャ)関連

2011年7月21日。中村とうようさんご逝去。ラテン、ロック、黒人音楽、民族音楽。自分のようにとうようさんの雑誌や著書などで音楽への視野をライフを過ごしてきた人間にとっては軽々にふれがたい思いもあるがこの場をおかりしてひとまずご冥福をお祈り申し上げたい。

いずれにせよソウルミュージックのことはまたふれたいが別の機会にゆずりたい。

スウィートソイルミュージックとは?(当ブログ)

スウィートソイルミュージックとは?なんて当ブログ(ただの個人ブログの名称)についてわざわざ説明する必要もないかも…と思いつつ。以下ではサイト名のまぎらわしさの弁明に少しその違いやブログ立ち上げ時のイメージなどにふれさせて頂こうと思う。

レトロ音楽とソウルミュージック+自然音と民族音楽など

Sweet Soul Music と Sweet Soil Music

さて、当ブログ名はSweet Soil Music(スイートソイルミュージック)。

本家Sweet Soul Music(スイートソウルミュージック)と紛らわしくて恐縮だが1ファンの戯れとお許し頂ければ幸いである。

ただ自分は民族音楽なども好きなのでその辺もふくめて編集テープなどをつくるときに昔から「ソウル(魂)」の部分を「ソイル(土)」に替えて名付けた次第である。

Sweet Soil Musicと自然音や効果音

「スウィートソウルミュージック」とスウィート「ソイル」ミュージックのいちばんわかりやすい違いは私が昔から「編集テープ」を作るときによく自然音や効果音を入れていることかもしれない。

実は自分は長年の音楽ファンではあるが周期的に音楽をまったく聴かない時期が訪れた。詳しくはさておきそんなときは自然音や効果音を聞いた。今でいうヒーリング・サウンド。

「編集テープ」とは、私なりの呼び方だが、ざっくりいうと80年代カセットテープ、90年代のMD、00年代のCD-R、10年代のプレイリストなど。時代とともにデバイスの変遷はあれど、やってることは中2の頃と変わってない。まさに中二病の音楽版。

(社会人なりたての頃は自分でも野外録音やDATなどの機材にも多少凝ったが、仕事も忙しくなり、90年代にはあの初音ミクで有名なクリプトンさんがネット販売していた効果音などをみつけ現場は縁遠くなってしまったが、自然音や効果音を入れる編集テープ作りだけは飽きっぽい自分がほぼ唯一中学生の頃から続けている趣味。汗)

自然音や効果音といえばご想像はつくだろうが例えばこんなやつ(↓)。

Sweet Soil Musicと民族音楽

ここで詳しく触れるには範囲も億も深すぎるがスウィートソイルミュージックの「ソイル(土)」にはポピュラー音楽のルーツともなる民族音楽への関心がある。民族音楽とはいわば世界の各地域や各国の伝統や古典となっている芸術音楽。つまり世界のアート音楽である。

ちなみに、ここではあまり用語を掘り下げるつもりはないが、民族音楽と民謡やフォークミュージック、そして、民族音楽と西洋古典音楽つまりクラシックの間の語義には諸説ある。

もちろん日本でクラシックといえば西洋今音楽のことをさす。筆者はただの1音楽ファンでクラシックも好きなので明治の音楽教育以降に日本の社会通念として定着した言葉の意味も尊重する。

ただ、クラシックの英語は正確にはクラシカル・ミュージック(Classical music)、こちらは西洋古典音楽の通称。

クラシック音楽(Classic music)といえば、正確には各国の芸術音楽(Art music)、こちらにはアジアやアフリカのフォークミュージック(Folk music)すなわち日本でいえば民謡などの大衆音楽も含まれる。もちろん筆者も日本では雅楽などを芸術音楽とし、民謡などの俗謡は大衆芸能とする線引きがあることも承知している。ただ、ここでご注意しておくのは、海外では民謡をふくむフォークミュージックも芸術音楽として分類するということ。ここは多少テクニカルな音楽ジャンルの分類上の話かもしれない。

いずれにせよ、民族音楽を含む世界の伝統な古典音楽は芸術音楽(Art music)といい、クラシックの英語は西洋古典音楽またはクラシカル・ミュージックという音楽用語が定着している。詳しくは英語版のウィキペディアなどの音楽カテゴリー(で使われている用語※一定程度定着している言葉)をご覧いただきたい。

※なお蛇足だが Art musicの和訳「芸術音楽」は筆者仮訳。これはArt Musicの日本語版ウィキペディア対応ページがないため。この辺も音楽学や音楽史などの学術的な文脈では多少論点にはなるかもしれないが、筆者もできるだけ国会図書館で検索できる程度までの参考文献やネット上に公開されている研究者の方々の論文ぐらいまでは調べてみるものの、基本は素人(専門的な音楽学等の学位などはない)であり、またこのブログの位置づけも単なる個人の趣味サイトなので、ご容赦いただきたい。

北関東と米国南部音楽

他のジャンルもまぜこぜにはなるだろう。初心は「サザンソウルやサザンロックなどを栃木を中心とした北関東の風土で味わうとけっこう相性がよいですよ」ということを主張したい。それがこのブログのコアなコンセプト。もとい思いつきだった。きっかけは古い友人のカセットテープ。あとは自分が北関東をドライブするときによく聞いた編集テープ。

栃木と洋楽

ちなみに栃木県と洋楽のつながりでいえばクラシックやロックは県内全般で盛んだがとくに宇都宮がジャズの街といわれている。これはもちろんナベサダさんの出身地なので異論はない。ただ、あくまで個人的には、小山はブルーズの町(東北本線のクロスロード)、鹿沼はサザンソウルの里というイメージで高校時代を過ごしてきた。もちろん栃木は邦楽が人気。演歌は船村徹先生や森昌子さんらを生んだゆかりの深い土地。歌謡曲やJPOPなどでもロケ地などで登場したりとむしろ邦楽が主流な土地柄である。だが北関東の乾いた気候風土はアメリカ南部の音楽と意外となじむと思う。

風土の音楽

風土の音楽

大人になり現在はもっぱら民族音楽やキューバやアフリカ嗜好。

たまに音楽を聴こうかとなると、ライスレコードさんやラテン音楽ネットさん、EL ARRUJO(アオラコーポレーション)さんなど米国以外の作品が気になるような日々である。

日本でもたまに地方を訪れ、例えば、江差などで日本海を眺めていると、門外漢でも民謡しか耳に入らないこともある。ほぼ洋楽嗜好だったが邦楽が気になってしかたない。それこそ高校の頃は読み飛ばしていた(失礼!)岡田則夫さんの戦前の大衆芸能などのお話。今は黄金のテキストに見える。

このブログ自体はそんな雑多な音楽ジャンルの話題もまざるだろう。

そんな自分の音楽嗜好をひっくるめて風土の音楽などと呼んだりしている。

個人的な感覚なのですぐにはうまく説明しにくい。だ。評論家などではない唯の音楽好きでも約半生をとおして多様な音楽とつきあうなかで思うところもある。そちらはブログを通じて少しずつ自分なりのおすすめ音楽などを発信できればと思う。

レトロ音楽

レトロ音楽

もうひとつの音楽の好みの柱は懐メロ。これはもちろん特別なものではない。

神田のガード下辺りで昭和歌謡酒場でくだをまく日常。

日本の漁村や農村を車で流すときなどは演歌や唱歌が身に沁みることもふえる年頃。

ただ、わりと筋金入りのレトロ好きで自分が生まれる前の音楽を聴くことが多い。自分の所有する音楽作品のざっと7割は70年代以前のものと思う。そんなわけでこちらも感覚的な言い方だがレトロ音楽などと称している。

レトロ音楽といってもジャンルは様々だが個人的にまず思い浮かぶのは高校時代から熱中したソウルミュージック。とくに60年代の米国黒人のジャンルである。

青年期にあれこれと悩み転がりつつ音楽に助けられた経験者のひとりとして機会があれば古いレコードなどひっぱりだし、若い頃に傾倒した音楽などについて、老若男女問わず少しでも「レトロだけど良さげな音楽(Retro but good old music)」を聴いてみたいという方におすすめなどを書いてみたいと思う。

(とはいえ、邦楽となると筆者は昭和アイドル歌謡曲世代なのでおそらく女性歌手中心になることうけあい😅)

あとがき

ここではソウル名曲とサイト名との違いへのご説明もかねて、スウィートソウルミュージック(Sweet Soul Music)の2つの名曲―アーサー・コンレイ(Arther Conley)とRCサクセション(忌野清志郎さん)などについてふれた。

ソウルミュージックのアーティストやおすすめ曲などもまた機会があればとりあげていきたい。